Wir Untertanen

Kirchenkritik: Der Autor Karsten Krampitz hält der Evangelischen Kirche ihr Sündenregister vor – viel zu oft war sie zu obrigkeitshörig. Doch die DDR-Kirche habe neue Wege beschritten. Sie sind allerdings fast vergessen.

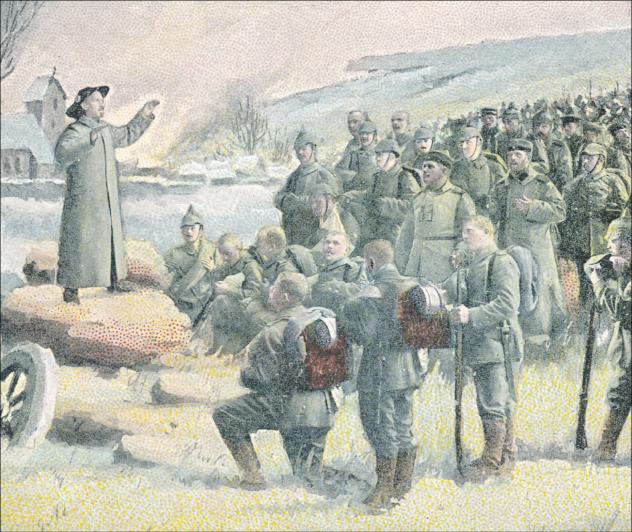

Es scheint, als habe der deutsche Protestantismus einen Gen-Defekt: Insbesondere im 20. Jahrhundert hat er sich immer wieder untertänig verstrickt in nationalistische Ideologien. Das jedenfalls ist die Diagnose des Berliner Historikers und Publizisten Karsten Krampitz in seinem Buch »›Jedermann sei untertan.‹ Deutscher Protestantismus im 20. Jahrhundert«.

Damit untergräbt Krampitz in gewisser Weise die Lutherfeierlichkeiten dieses Jahres, die in seinen Augen viel zu unkritisch bezüglich der eigenen Geschichte ausfallen. So vollzieht er die fällige Kritik. In seiner akribischen Studie zeichnet er die Wege und Irrwege der Evangelischen Kirche im letzten Jahrhundert nach – es liest sich wie ein übergroßes Sündenregister.

Die Etappen der protestantischen Schuldgeschichte sind: Beihilfe zum Untergang der Weimarer Republik, theologische und praktische Unterstützung der NS-Vernichtungspolitik, Beihilfe zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik nach 1945.

Da ist zum Beispiel die immense Judenfeindschaft der Evangelischen Kirche im Dritten Reich, die auch von weiten Teilen der Bekennenden Kirche geteilt wurde. Da ist die Herausdrängung der getauften Juden. Und da ist die Öffnung der Kirchenbücher für die »kirchliche Rasterfahndung« nach jüdischer Abstammung. Krampitz konstatiert: »Ohne die Amtshilfe der Kirchen wären viele dieser Menschen für ihre Verfolger und Mörder nicht ermittelbar, nicht auffindbar gewesen.« Freilich erinnert er auch an einzelne Gerechte in dieser Kirche, wie die Theologin Elisabeth Schmitz. Doch es waren Einzelne. Und es waren Wenige.

Nach dem Krieg indes habe es keine »Stunde null«, keinen radikalen kirchlichen Neuanfang gegeben. Es wurde die Legende eines Kirchenkampfes zwischen Kirche und Staat gestrickt – obgleich es lediglich eine innerkirchliche Auseinandersetzung gewesen ist. Das »Stuttgarter Schuldbekenntnis« blende die Mittäterschaft der Kirchen beim Rassenmord der Nazis völlig aus. Und die Kirche habe lediglich eine »leichte« Entnazifizierung durchgeführt, bemerkt Krampitz.

Und so habe sich die »babylonische Gefangenschaft der Kirche im Nationalen« fortgesetzt, was sich laut Krampitz in der kirchlichen Absegnung der Remilitarisierung Westdeutschlands niederschlug. 1955 verkündete der damalige EKD-Ratsvorsitzende Otto Dibelius: »Wir erwarten von unseren jungen Männern, dass sie zur Verteidigung unserer Frauen und Kinder nüchtern bereitstehen ...« Mit der Durchsetzung des Militärseelsorgevertrags von 1957 – der Militärgeistliche im Staatsdienst festschreibt – gewannen Krampitz zufolge die restaurativen Kräfte der Evangelischen Kirche auf trickreichem Weg die Oberhand.

In der DDR waren die Wege allerdings andere. Von Staatsnähe der Kirche konnte hier keine Rede sein. Der SED-Staat verfolgte eine repressive Kirchenpolitik, deren entscheidende Zäsur in der Einführung der Jugendweihe 1954 gelegen habe. Daraufhin erklärte die Kirchenleitung die Unvereinbarkeit von Jugendweihe und Konfirmation – mit belastenden Folgen für die Betroffenen. Unter anderem auf dieses Ereignis führt Krampitz die massenhafte Entkirchlichung der Bevölkerung zurück.

Trotzdem wuchs in den Folgejahrzehnten paradoxerweise die Bedeutung der Kirche. Weil »sie ihre Türen aufmachte für die Mühseligen und Beladenen – für Behinderte, Punks, ›Gammler‹, Homosexuelle und nicht zuletzt für die Antragsteller«. Kirche wurde hier neu buchstabiert – als gesellschaftskritische Kraft an der Seite derer, die keinen zur Seite haben. Krampitz stellt fest: »Der wohl markanteste Unterschied zur Kirche in der Bundesrepublik aber war (und ist es in den östlichen Bundesländern bis heute) das deutliche Auseinanderklaffen zwischen staatsbürgerlicher Zugehörigkeit und Kirchenmitgliedschaft.«

Am Ende – so könnte man sagen – siegte der Westen auch in der Kirche. Selbst der hart erkämpfte und bewährte Pazifismus der DDR-Kirche wurde durch die Übernahme des Militärseelsorgevertrages 1993 quasi zu den Akten gelegt. Obwohl die ostdeutschen Bischöfe und Theologen diesen mehrheitlich ablehnten. Bischof Gottfried Forck regte damals an, den Militärseelsorgevertrag deutschlandweit aufzukündigen. Er hatte keine Chance. Und so schlummern einige wertvolle Impulse der DDR-Kirche unter einer Decke des Vergessens.

Karsten Krampitz fordert von der Evangelischen Kirche eine kritische Reflexion ihrer »jahrhundertelangen, unsäglichen Bindung an Römer 13« sowie der Mitschuld am Antisemitismus. Werde dies weiter verdrängt, drohe der Kirche eine »Identitätsstörung«: man könne dann nicht mehr sagen, wie man geworden ist. Für einen Neuanfang hat er auch einen Vorschlag: der Verzicht auf die Privilegien, die der Staat der Kirche heute gewährt.

Karsten Krampitz: »Jedermann sei untertan« Deutscher Protestantismus im 20. Jahrhundert. Alibri Verlag 2017, 352 S., 20 Euro.

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna