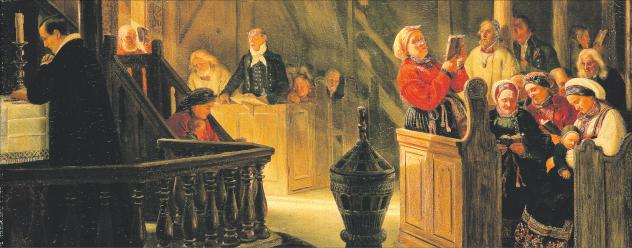

Gottesdienst in alter Frische

Zwischen Anpassung an die Wünsche der Gemeinde und dem Hüten der Tradition wird eine Frage wieder lauter: Wozu feiern wir Gottesdienst?

Wäre der evangelische Gottesdienst ein Schiff, dann eines mit schwindender Mannschaft. Im Durchschnitt besucht jeder Sachse vier Gottesdienste pro Jahr. In Irland sind es fast vierzig. Wenn auch von den Kirchenmitgliedern nur zwischen drei und fünf Prozent sonntags regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, scheint es nur folgerichtig, alte liturgische Zöpfe abzuschneiden und die Feier des Gottesdienstes mehr an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten.

Schon mit der Etablierung der »Gottesdienste einmal anders« ab 1963 in Karl-Marx-Stadt sollten Formen gefunden werden, die »keine besonderen liturgischen, kirchlichen oder kulturellen Vorkenntnisse« brauchen, wie es in einem Bericht von damals heißt.

Heute hat sich neben dem Sonntagsgottesdienst längst ein zweites Programm mit alternativen Formen etabliert. Eberhard Tiefensee, Professor für Philosophie an der Universität Erfurt, fühlt sich beim Aktionismus mancher Gemeinden an alte Kulturen erinnert: Diese hätten, so schreibt er, während einer Sonnenfinsternis mit Ritualen versucht, die Sonne wieder zum Scheinen zu bewegen. Nur, dass jetzt die Gottesfinsternis vertrieben werden solle. Mit zielgruppenorientierten Gottesdiensten zum Beispiel, welche die Bedürfnisse der Gäste in den Fokus rücken.

Doch scheint auch hier mittlerweile der Enthusiasmus zu schwinden. Die Auswertung alternativer Gottesdienste hat gezeigt, dass oft nur die Menschen erreicht werden, die schon vorher stark mit Kirche verbunden waren. Hingegen ist für fast 90 Prozent derjenigen, die aus der Konfessionslosigkeit wieder oder neu zur Kirche gefunden haben, der traditionelle Gottesdienst eine zentrale Etappe ihres Weges gewesen. Eine Beobachtung, die sich auch in der gegenwärtigen theologischen Diskussion widerspiegelt. Eher unauffällig schiebt sich eine Frage in den Vordergrund, die neben der Form des Gottesdienstes vor allem wieder dessen Warum bedenkt: Warum und wozu feiern wir die Begegnung von Gott und Mensch?

Diese nur scheinbar banale Frage kann zur Neubesinnung führen, ist sich Alexander Deeg, Leiter des Liturgiewisschenschaftlichen Instituts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Leipzig, sicher. »Es muss wieder klar werden, was evangelischer Gottesdienst bedeutet: die Unterbrechung des Alltags, die wir selbst nicht machen können. Das heißt auch, wieder neues Vertrauen in die tragenden liturgischen Formen zu lernen.« Der klassische Sonntagsgottesdienst sei geprägt von Elementen, die sich seit Jahrhunderten wenig verändert haben. »Sie müssen nicht immer neu erfunden werden. Das wirkt nicht nur für die Besucher entlastend sondern auch für Pfarrerinnen und Pfarrer«, so Deeg.

Auch wenn die traditionelle Feier des Gottesdienstes wie aus der Zeit gefallen wirkt, ist sie doch brandaktuell. In einem Interview meint Christian Lehnert vom Liturgiewissenschaftlichen Institut: »Wir sollten uns davor hüten, Gotteserfahrungen selbst fabrizieren zu wollen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Forderung, Gottesdienste müssten umwerfend gut inszeniert sein. Ich glaube, die Wahrheit des Christentums wird heute in den normalen, traditionellen Gottesdiensten gelebt und verantwortet.«

Der Trend zum Gottesdienst als Event steht aber immer in der Gefahr, die heilsam-irritierende Begegnung von Gott und Mensch auf etwas Machbares zu reduzieren. Dabei ist es genau diese Begegnung, die sich die Mehrzahl der Gottesdienstbesucher vom Kirchgang erhofft. Eine Begegnung, die aber nicht nur durch die Predigt sondern auch durch die liturgischen Formen vermittelt wird. Deeg sagt dazu: »Wir werden heilsame Erfahrungen machen, wenn wir uns auf das einlassen, was sich durch die Zeiten hindurch bewährt hat.«

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna