Im Januar 1962 werden von der Stasi Tausende seit dem Zweiten Weltkrieg geschlossene Banktresore, Safes und Schließfächer in der gesamten DDR geöffnet. Ohne Einverständnis der rechtmäßigen Eigentümer werden Antiquitäten, Aktien, Schmuck, Kunstwerke, wertvolles Porzellan, Besteck, Sparbücher oder Unterlagen von Privatpersonen und Firmen entnommen. Viele dieser Kunst- und Kulturgegenstände verkaufen DDR-Behörden unter anderem gegen Devisen ins Ausland. Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer wurden nahezu vollständig vernichtet, wie der Historiker Thomas Widera vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden am Dienstag in Berlin berichtete.

Die sogenannte Stasi-Aktion »Licht« war nur ein Beispiel, wie in der DDR Privatpersonen – darunter auch jüdische Eigentümer – enteignet wurden. Kunst und Kulturobjekte wurden auch von Republikflüchtigen von den DDR-Behörden ohne Entschädigung eingezogen. Im Zuge der Bodenreform, durch Plünderungen und Abgaben an den Staatlichen Kunsthandel des SED-Regimes kam es ebenfalls zu Enteignungen, Entzügen und Verlusten. Ein Teil der enteigneten Objekte sei in Museen in ganz Deutschland gelangt. Ein anderer Teil sei an private westdeutsche Kunst- und Antiquitätenhändler verkauft worden.

Doch auch rund 30 Jahre nach dem Mauerfall ist dieses Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte weitgehend unerforscht und noch lange nicht aufgearbeitet, wie der Wissenschaftliche Vorstand vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, Gilbert Lupfer, erläuterte. Die Forschungen zu Enteignungen von DDR-Kunst sollen nun stärker vorangetrieben werden. Dazu arbeitet das Zentrum unter anderem mit der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin, dem Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden, dem Deutschen Historischen Museum, dem Museumsverband des Landes Brandenburg, der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und dem Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Erste Zwischenergebnisse dazu wurden am Dienstag vorgestellt.

Schätzungen zufolge könnten vor allem in den ostdeutschen Museen zwischen ein und acht Prozent der Bestände eine solche »kritische Provenienz« haben, wie Lupfer betonte. Erste Forschungen dazu gibt es aus Brandenburg. So hatte der Museumsbund Brandenburg seit 2017 in einer Pilotstudie kritische Provenienzen aus der Zeit zwischen 1945 und 1990 untersucht.

»In allen untersuchten Museen wurde eine überraschend große Zahl an Objekten mit kritischen Provenienzen identifiziert«, sagte der Referent des Museumsverbandes, Alexander Sachse. Zwischen einem und acht Prozent der jeweiligen Sammlungen seien betroffen. Das seien mehrere hundert Objekte pro Museum. Die Spannbreite reiche vom einfachen Haushaltsgerät über Bücher, Silbergeschirr und Möbel bis hin zu Kunstwerken wie Gemälden und Skulpturen. Besonders hoch sei der Anteil an Objekten, die im Zusammenhang mit »Republikfluchten« oder auf Grundlage der Zuweisung durch staatliche Institutionen in die Museen gelangten.

Die ursprünglichen Eigentümer lassen sich nach Angaben der Historiker heute nur noch schwer feststellen. Auch seien die Antragsfristen für Rückforderungen längst verjährt. Viele ehemalige DDR-Flüchtlinge wüssten allerdings auch gar nicht, dass ihre einst persönlichen Kunst- und Kulturgegenstände mittlerweile im Museumsbesitz sind.

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wurde Anfang Januar 2015 in Berlin gegründet und hat seinen Sitz in Magdeburg. Hauptschwerpunkt ist die Provenienzforschung zur NS-Raubkunst. Dazu bündelt das Zentrum die staatlichen Forschungsaktivitäten. Seit kurzem beschäftigt sich das Zentrum auch mit der Herkunftsforschung von Objekten aus der Kolonialzeit.

Internet:

www.kulturgutverluste.de

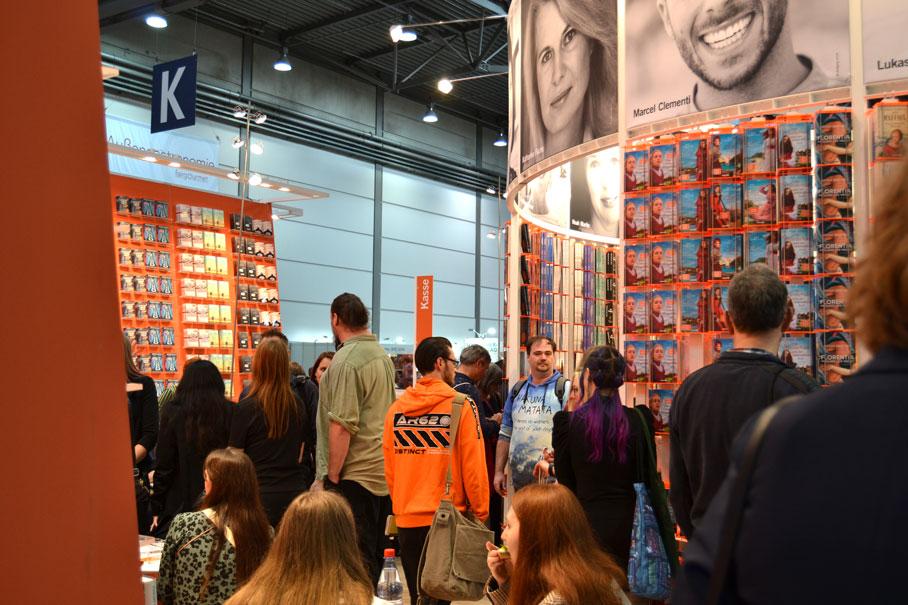

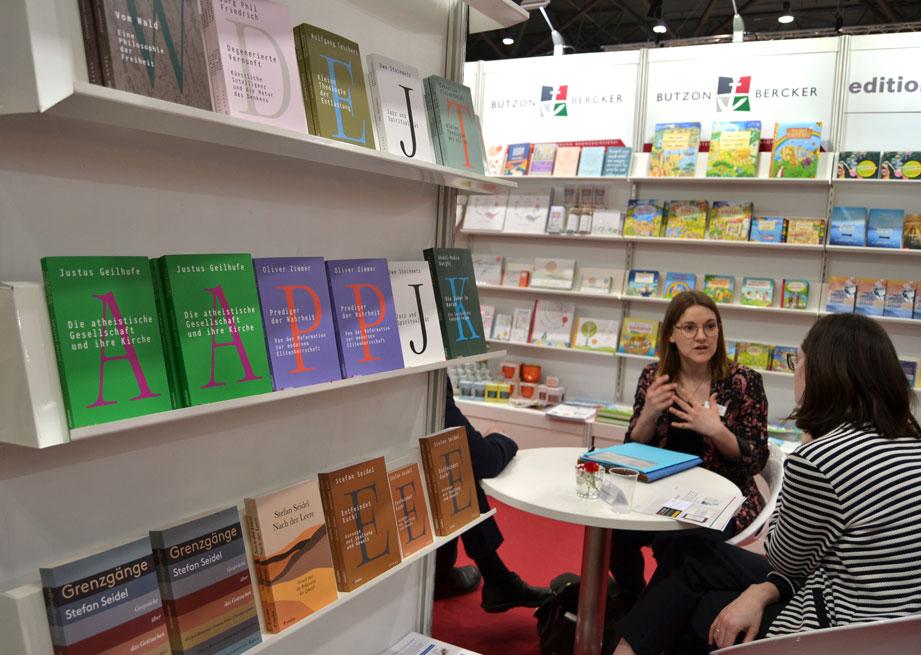

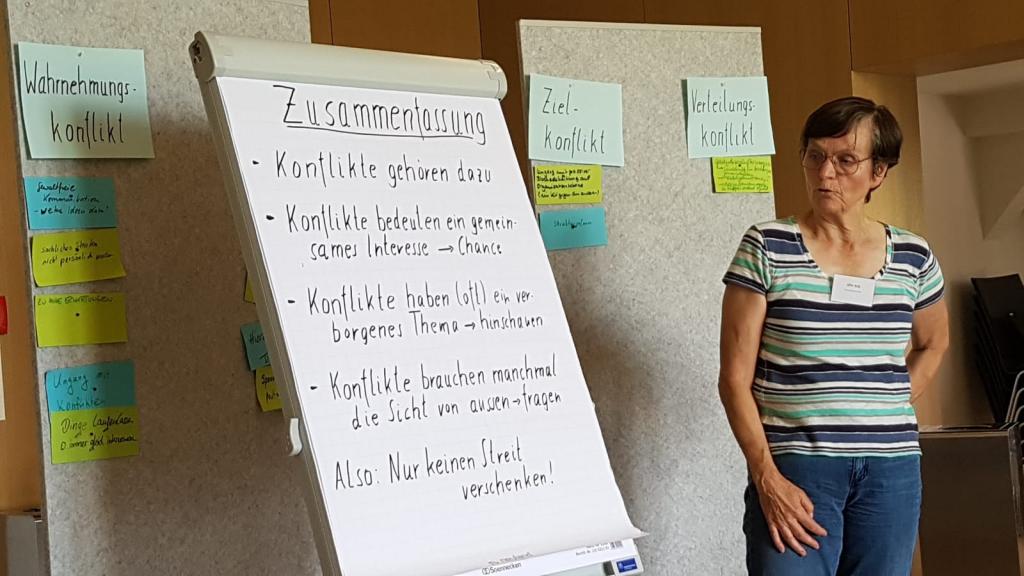

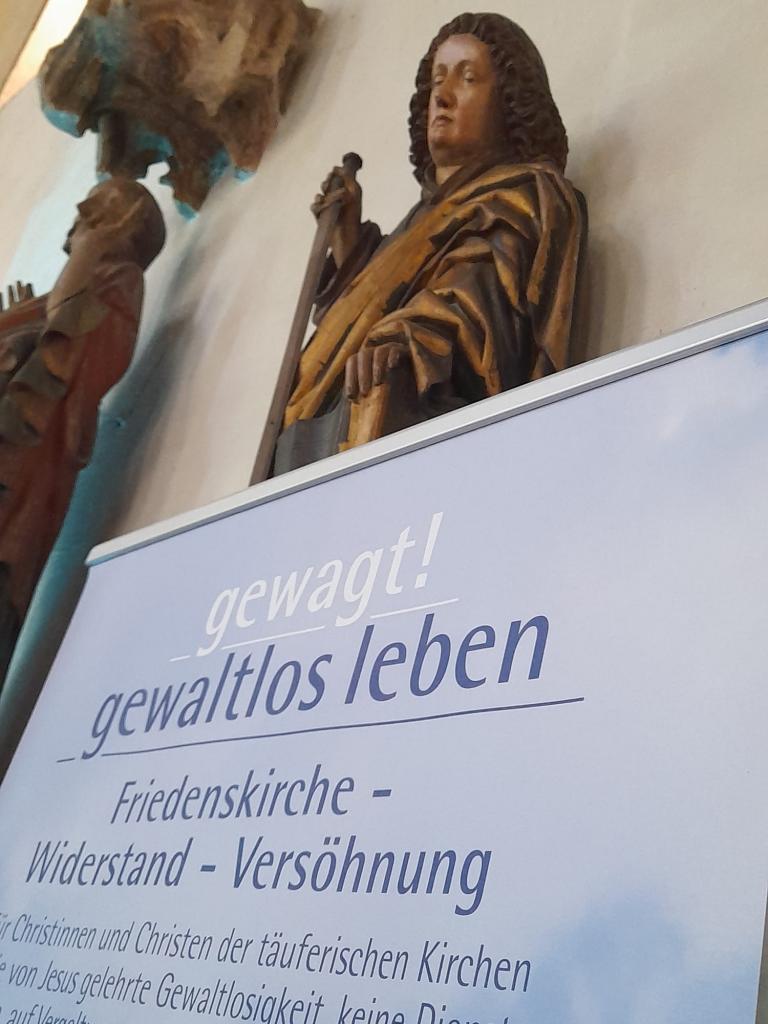

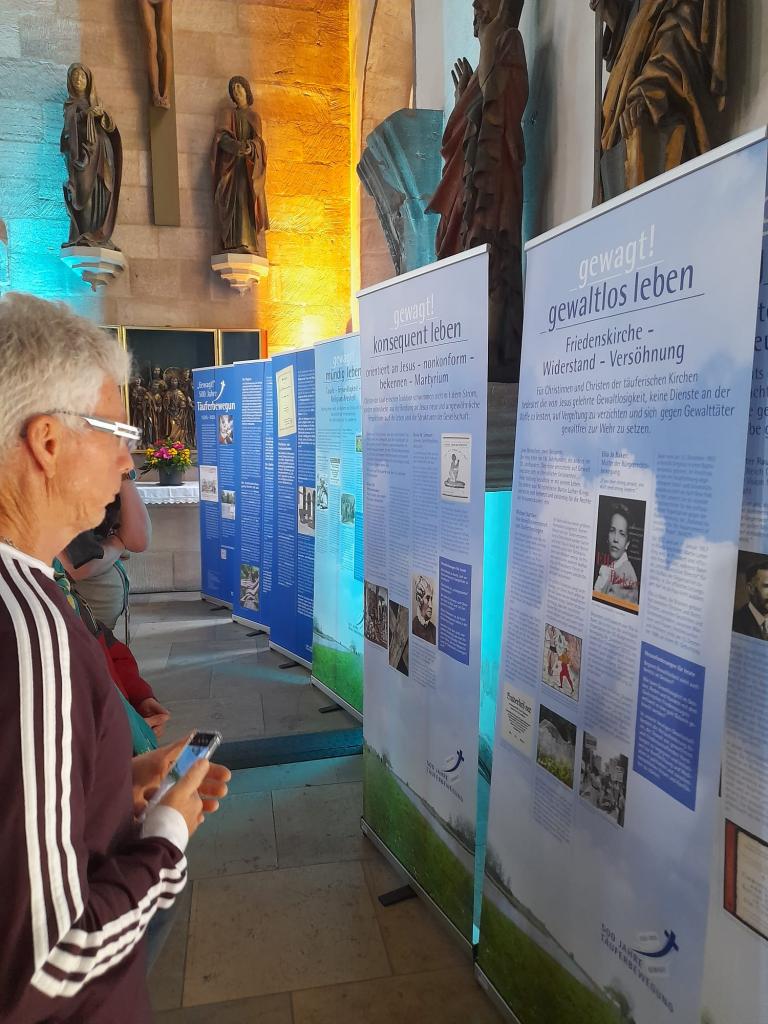

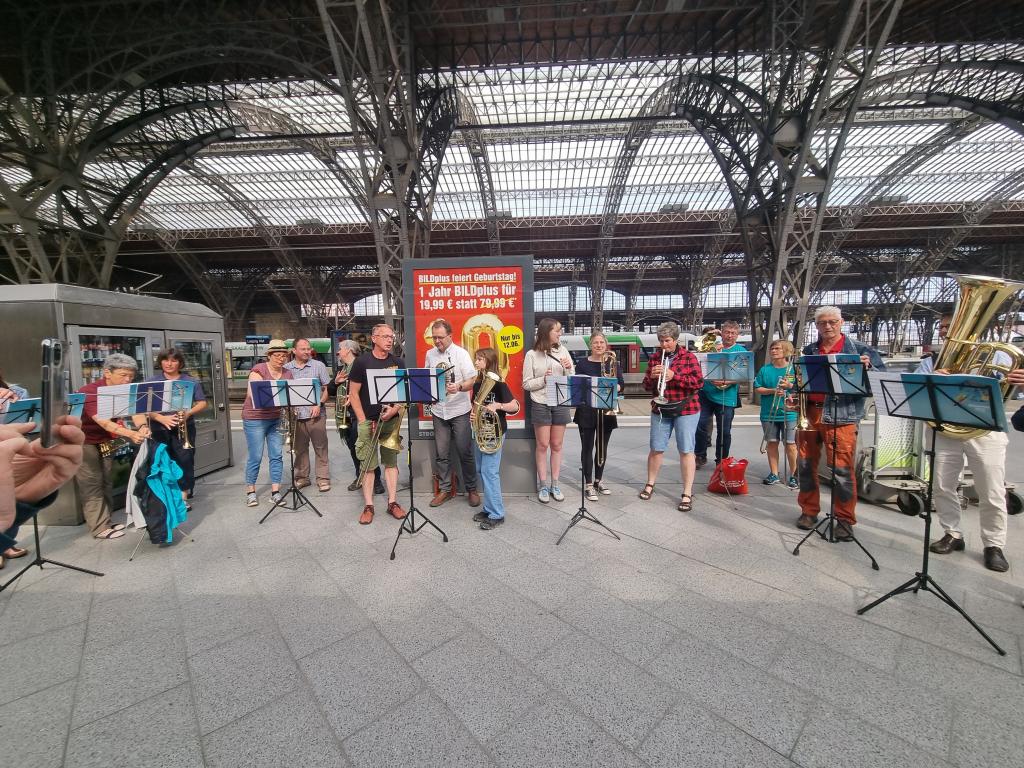

Impressionen Frühjahrssynode 2024

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.