Die Universität Jena untersucht die Folgen der Emigration deutscher Philosophen während des Nationalsozialismus. Mit Beginn des Forschungsprojektes sei zunächst festzustellen, dass die genaue Zahl der Emigranten bis heute nicht bekannt ist, teilte die Universität am Freitag in Jena mit. Ziel sei die Erstellung einer öffentlich einsehbaren Datenbank, in der die Lebens- und Fluchtwege der Exilanten nachvollzogen werden können. So solle es die „Digitale Datenbank Exilphilosophie“ beispielsweise ermöglichen, den Aufenthaltsort von Exilanten zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar zu machen. Für Anfang der 1940er Jahre werde diese Visualisierung etwa die „Philosophendichte“ in New York belegen.

Sichtbar würden aber auch die Zwischenstationen bei der Flucht ins rettende Ausland. „Wir gehen von einigen Hundert Personen aus, die Deutschland und Österreich nach 1933 den Rücken gekehrt haben“, sagte Projektleiter Nicholas Coomann. Ziel sei, die Wege ins Exil multimedial sichtbar zu machen, aber auch zu zeigen, welche Auswirkungen die Fremde auf das Denken der Exilanten hatte. Im Fokus stünden gerade auch weniger bekannte Philosophen wie etwa Helmuth Plessner (1892–1985), der 1933 zunächst nach Istanbul und später in die Niederlande floh. Beteiligt an der Forschung ist die Universität Potsdam. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur sowie den Zukunftsfonds der Republik Österreich.

Schoah-Gedenken im Bundestag – Appell an Menschlichkeit

Nicht nur die Toten, auch die Überlebenden des Holocaust brauchten Erinnerung, sagt die Schoah-Überlebende Eva Szepesi. Sie brauchten jetzt Schutz, sagte sie und forderte dazu auf, bei Antisemitismus und Rechtsextremismus nicht wegzuschauen. Mehr ...- Mitarbeiter/innen (m/w/d) Ökumenische Sozialstation Leipzig

- Ökumenische Sozialstation Leipzig e. V.

- , – Pöhl

- Sommerliche Orgelmusik

- Ev.-Luth. Dreifaltigkeitskirche Jocketa

- , – Bautzen

- Kurzkonzert

- Dom St. Petri

- , – Markkleeberg

- Sommermusik

- Kirche Großstädteln

Impressionen vom DEPT 2024 in Hamburg

-

Die Hamburger Moorweide füllt sich am Freitagnachmittag zur Eröffnung des Deutschen Evangelischen Posaunentages 2024 © Karola Richter

-

Die Hamburger Moorweide füllt sich am Freitagnachmittag zur Eröffnung des Deutschen Evangelischen Posaunentages 2024 © Karola Richter

-

Auch 1. Hilfe für Instrumente ist vor Ort © Karola Richter

-

Auch 1. Hilfe für Instrumente ist vor Ort © Karola Richter

-

Für Jungbläser und Anfänger gibt es auch Hilfsmittel zu erwerben © Karola Richter

-

Auch 1. Hilfe für Instrumente ist vor Ort © Karola Richter

-

Über 15.000 Bläserinnen und Bläser werden erwartet © Karola Richter

-

Jan Malte Andresen moderiert das Vorprogramm zum Eröffnungsgottesdienst © Karola Richter

-

Martin Knöpke (Ev. Bank) begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer © Karola Richter

-

Jörg-Michael Schlegel präsentiert das Instrument des Jahres, die Tuba © Karola Richter

-

EKD-Synodenpräses Anna Nicole Heinrich © Karola Richter

-

Posaunenchor Eibenstock © Karola Richter

-

Eröffnungsgottesdienst © Karola Richter

-

Posaunenchor Großrückerswalde/Annaberg © Karola Richter

-

MVSICA BRASS und esbrasso spielen gemeinsam am Samstagabend in der Hauptkirche St. Katharinen © Karola Richter

-

Vor der Serenade am Samstagabend auf der Jan Fedder-Promenade © Karola Richter

-

Jörg-Michael Schlegel dirigiert zur Serenade © Karola Richter

-

Tausende Bläserinnen und Bläser quetschen sich durch die U-Bahnhanltestellen, um zum Stadtpark zu gelangen, wo am Samstag geprobt wurde und am Sonntag der Abschlussgottesdienst stattfand © Karola Richter

-

Jörg-Michael schlegel dirigierte durch die Serenade am Samstagabend © Karola Richter

-

Die fleißigen Helfer, ohne die der Posaunentag nicht so reibungslos abgelaufen wäre – in ganz Hamburg standen Pfadfinder bereit und haben in jeder Hinsicht geholfen und unterstützt © Karola Richter

-

Hoch das Blech! – während der Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade © Karola Richter

-

Yared Dibaba moderierte den Serenaden-Abend in farblich passendem Anzug und holte sogar selbst die Trompete raus. © Karola Richter

-

Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade © Karola Richter

-

Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade – runde um die Serenade standen zahlreiche Zuschauer und Gäste © Karola Richter

-

Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade © Karola Richter

-

»Ukuthula« – »Frieden«, Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade © Karola Richter

-

»Ukuthula« – »Frieden«, Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade © Karola Richter

-

»Ukuthula« – »Frieden«, Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade © Karola Richter

-

Abendsegen am Ende der Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade © Karola Richter

-

MVSICA BRASS und esbrasso aus Sachsen musizierten in der Hauptkirche St. Katharinen © Karola Richter

-

Vorbereitungen Abschlussgottesdienst © Karola Richter

-

Vor dem Eröffnungsgottesdienst präsentierte Jörg-Michael Schlegel die Tuba, das Instrument des Jahres 2024 © Karola Richter

-

Sonderkonzert »Von allen Emporen« im Hamburger Michel am Freitagabend © Karola Richter

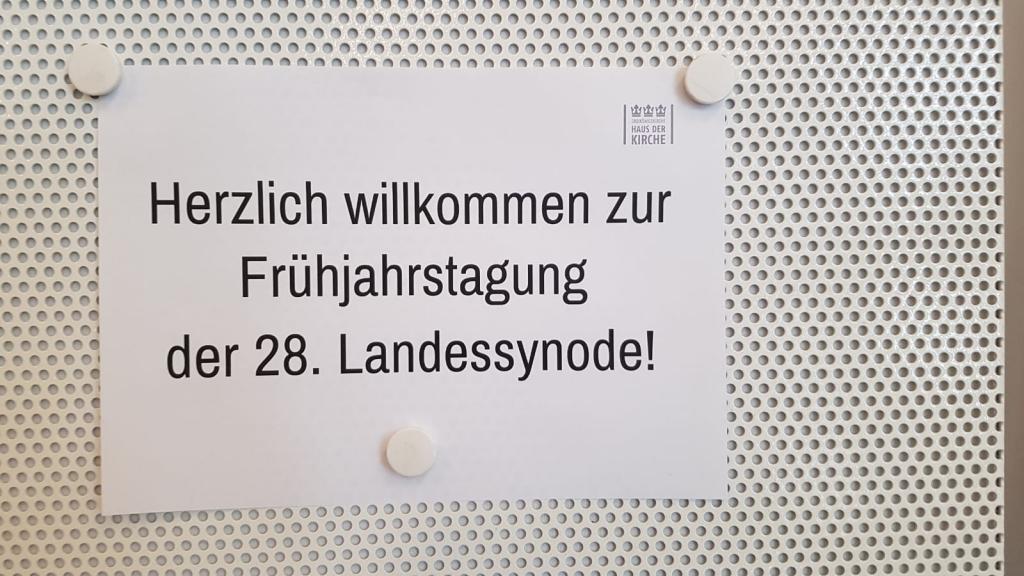

Impressionen Frühjahrssynode 2024

-

Frühjahrstagung der sächsischen Landessynode © Uwe Naumann

-

Frühjahrstagung der sächsischen Landessynode © Uwe Naumann

-

Frühjahrstagung der sächsischen Landessynode © Uwe Naumann

-

Frühjahrstagung der sächsischen Landessynode © Uwe Naumann

-

Podiumsdiskussion beim Thementag der Landessynode Sachsen. © Uwe Naumann

-

Sachsens Landessynode lässt sich von der AG Vakanz über Ergebnisse und Überlegungen informieren. © Uwe Naumann

-

Podiumsdiskussion beim Thementag der Landessynode Sachsen. © Steffen Giersch

-

© Steffen Giersch

-

© Steffen Giersch

-

© Steffen Giersch

-

Podiumsdiskussion beim Thementag der Landessynode Sachsen. © Steffen Giersch

-

Den Thementag am Samstag moderierte Maxi Konang © Steffen Giersch

-

Referat Dr. Kerstin Menzel aus Leipzig © Steffen Giersch

-

Landesbischof Tobias Bilz © Steffen Giersch

-

Judith Baumann während der Podiumsdiskussion beim Thementag der Landessynode Sachsen. © Steffen Giersch

-

Pfarrer Justus Geilhufe aus Großschirma während der Podiumsdiskussion beim Thementag der Landessynode Sachsen. © Steffen Giersch

-

Podiumsdiskussion beim Thementag der Landessynode Sachsen. © Steffen Giersch

-

© Steffen Giersch

-

© Steffen Giersch

-

© Walter A. Müller-Wähner/EVLKS

Landeskirchenmusiktage 2024

-

Eröffnet wurden die Landeskirchenmusiktage im Dom mit einer Andacht. © ASKM B. Scheerbarth

-

Eröffnet wurden die Landeskirchenmusiktage im Dom mit einer Andacht. © ASKM M. Hergt

-

Konzert zum Motto »grenzenlos« in der Johanneskirche © Claudia Hübschmann

-

Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger © Claudia Hübschmann

-

Konzert zum Motto »grenzenlos« in der Johanneskirche © Claudia Hübschmann

-

Kreuzchor beim Konzert in S. Afra © Sven Döring

-

Kreuzchor beim Konzert in S. Afra © Sven Döring

-

Nachtgebet in S. Afra © Andy Weinhold

-

Nachtgebet in S. Afra © Andy Weinhold

-

Im Gottesdienst zum Bläsersonntag im Dom zu Meißen wurde passend zur Veranstaltung viel gesungen und musiziert. © Klaus-Dieter Brühl

-

Im Gottesdienst zum Bläsersonntag im Dom zu Meißen wurde passend zur Veranstaltung viel gesungen und musiziert. © Klaus-Dieter Brühl

-

Im Gottesdienst: Dompfarrer Superintendent Andreas Beuchel. © Klaus-Dieter Brühl

-

Im Gottesdienst im Dom zu Meißen. © Klaus-Dieter Brühl

-

Im Gottesdienst im Dom zu Meißen: KMD Sebastian Schwarze-Wunderlich. © Klaus-Dieter Brühl

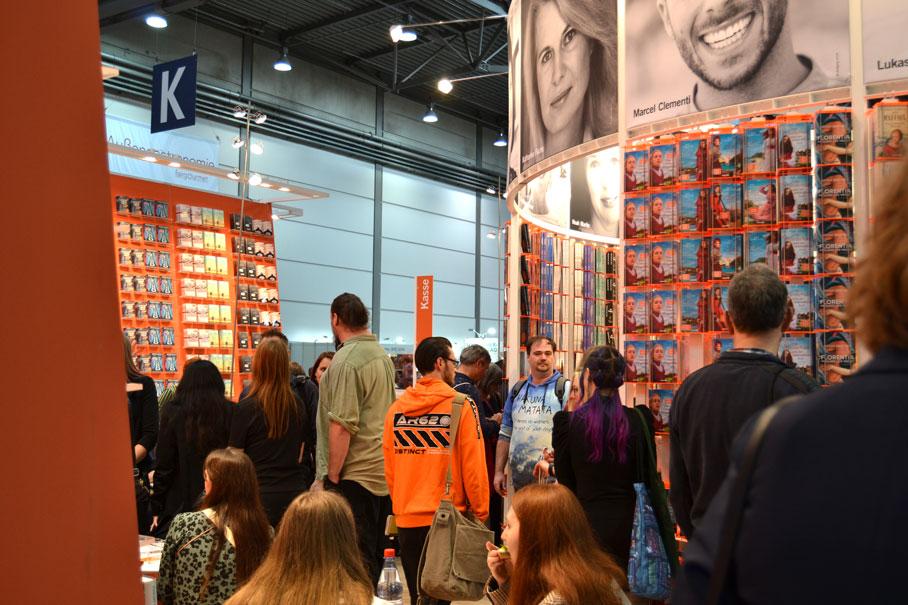

Impressionen Leipziger Buchmesse 2024

-

Die Leipziger Buchmesse begrüßt bis Sonntag wieder Lesefreunde. Gastland sind die Niederlande. © Karola Richter

-

In der Glashalle © Karola Richter

-

Eine »Poem booth« (Gedichtezelle) generiert Instant-Gedichte passend zum Menschen, der davor steht. Angelehnt ist die Idee an Sofortbildautomaten. © Karola Richter

-

In der Glashalle © Karola Richter

-

In der Glashalle © Karola Richter

-

Messehalle 2 am Stand der Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG © Karola Richter

-

Lesung am Stand von mdr kultur, hier mit Thomas Kunst © Karola Richter

-

Lesung am Stand von dlr kultur, hier mit Schauspieler Jörg Hartmann © Karola Richter

-

Ein beliebtes Kameramotiv sind die Cosplayer der Manga-Comic-Con, die Figuren aus Mangas, ANimes oder Spielen darstellen © Karola Richter

-

Am EMVD-Gemeinschaftsstand: der scheidende Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Verlagsanstalt Johannes Popp (re.) und sein Nachfolger Tilmann Meckel (li.) © Karola Richter

-

In der Glashalle © Karola Richter

-

Besucher strömen in die Messehallen am Eröffnungstag © Karola Richter

-

Fans von Mangas und deren Figuren kommen in Halle 1 auf ihre Kosten © Karola Richter

-

Fans von Mangas und deren Figuren kommen in Halle 1 auf ihre Kosten © Karola Richter

-

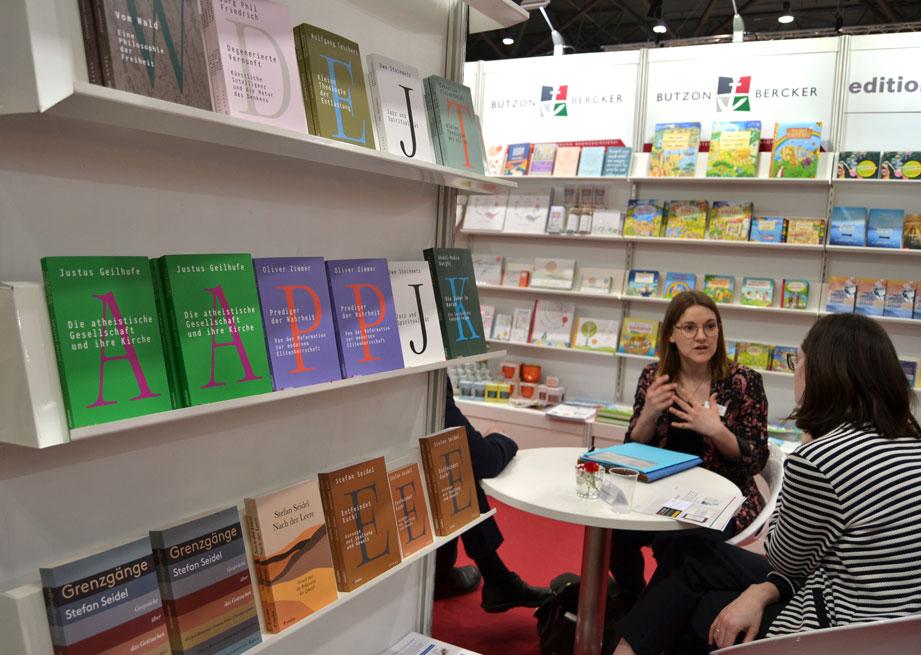

EMVD-Gemeinschaftsstand in Halle 2, K102 © Karola Richter

-

EMVD-Gemeinschaftsstand in Halle 2, K102 © Karola Richter

-

EMVD-Gemeinschaftsstand in Halle 2, K102 © Karola Richter

-

Gastland sind die Niederlande. © Karola Richter

-

Gespräch mit Mirna Funk zu »Von Juden lernen« © Karola Richter

-

Holen Sie sich eine aktuelle Ausgabe vom Sonntag in Halle 2 am Stand K 102 © Karola Richter

-

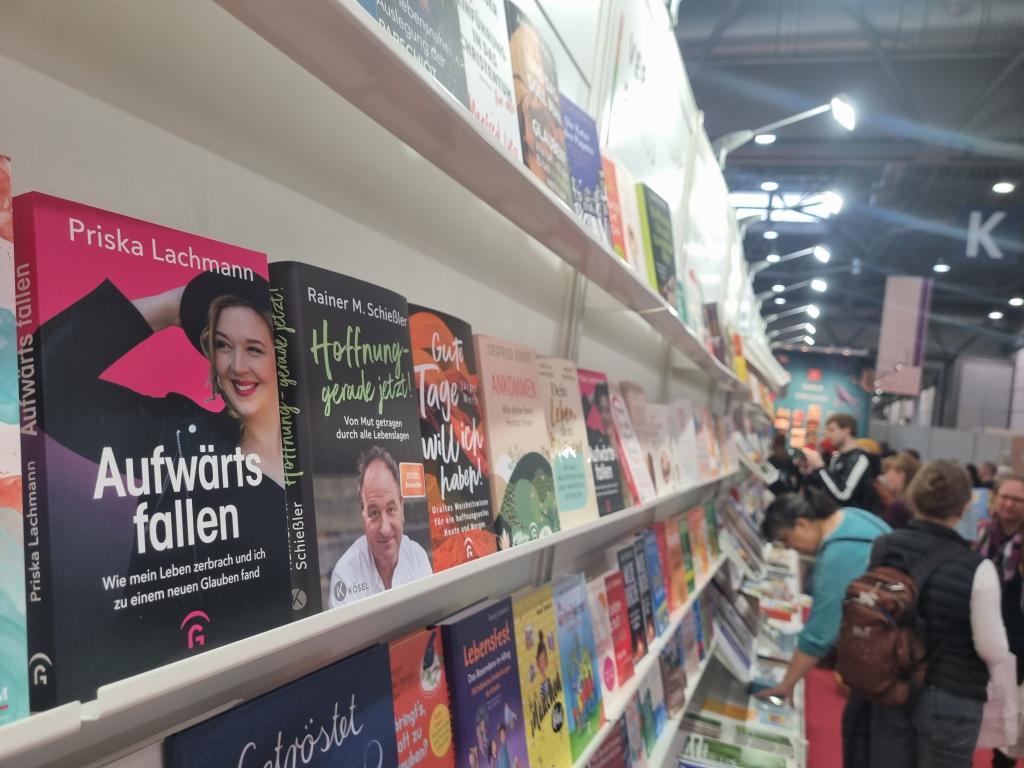

Auch unsere FamilienSonntag und Sonntagsredakteurin Priska Lachmann präsent ihre Bücher am Stand Halle 2 am Stand K 102 © Karola Richter

-

In der Glashalle ist es am Samstag zum Messebeginn schon sehr gut gefüllt © Karola Richter

-

Auch 2025 wird wieder die Buchmesse in Leipzig stattfinden © Karola Richter

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

-

Chefredakteur Willi Wild moderierte die Festveranstaltung zum 100. Geburtstag der Kirchenzeitung im Nationaltheater Weimar © Uwe Naumann

-

Chefredakteur Willi Wild moderierte die Festveranstaltung zum 100. Geburtstag der Kirchenzeitung im Nationaltheater Weimar © Uwe Naumann

-

Redaktionstalk u.a. mit Christine Lieberknecht (2. v.l.) und Ex-Chefredakteurin Dietlind Steinhöfel (M.) © Uwe Naumann

-

Vor der Festveranstaltung im Nationaltheater Weimar © Uwe Naumann

-

Blick vom Balkon des Nationaltheaters auf den späteren Markt der Möglichkeiten © Uwe Naumann

-

Abschlusslied mit Siegfried Fietz und Sohn sowie Orchester unter Leitung des Landeskirchenmusikdirektors © Uwe Naumann

-

Redaktionstalk u.a. mit Christine Lieberknecht (2. v.l.) und Ex-Chefredakteurin Dietlind Steinhöfel (M.) © Uwe Naumann

-

Vor dem Festgpttesdienst in der Herderkirche zur Eröffnung des Festtages © Sebastian Knöfel

-

Festgottesdienst in der Herderkirche zur Eröffnung des Festtages © Sebastian Knöfel

-

Festgottesdienst in der Herderkirche zur Eröffnung des Festtages © Sebastian Knöfel

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.

Impressionen vom Kirchenvorstandstag 2023 in Leipzig

-

In der Kongresshalle am Zoo Leipzig treffen sich heute Kirchenvorstände aus ganz Sachsen © Karola Richter

-

Ab 9.30 Uhr geht es los © Karola Richter

-

Die Halle füllt sich © Karola Richter

-

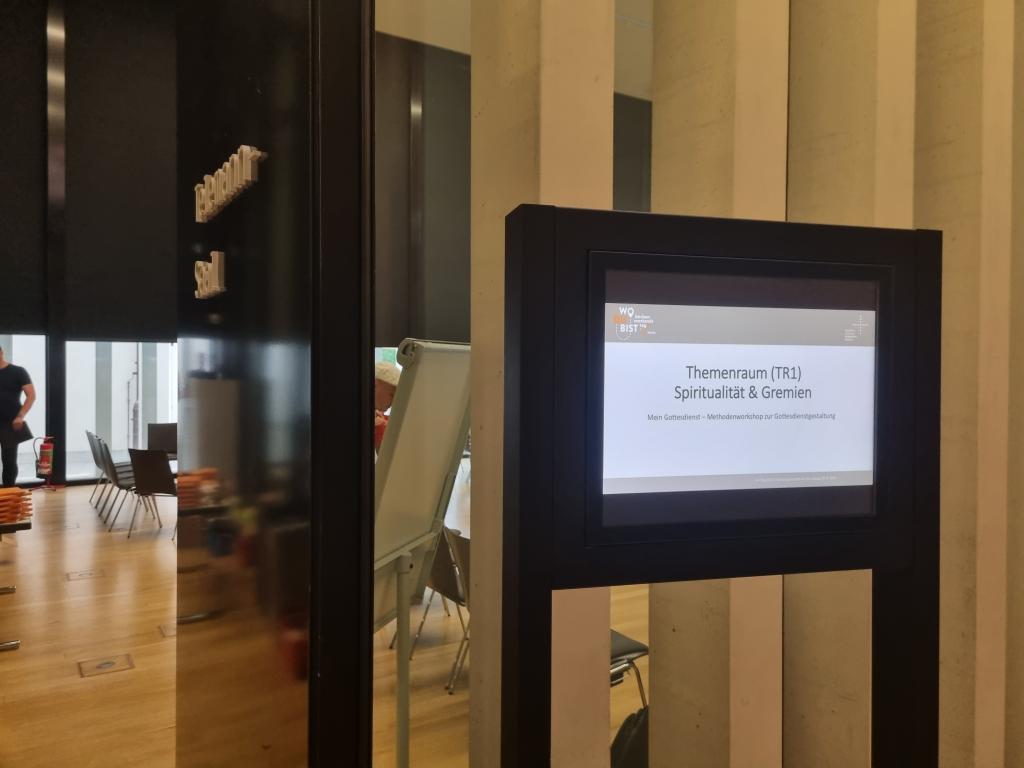

Es wird verschiedene Themenräume geben © Karola Richter

-

Es wird verschiedene Themenräume geben © Karola Richter

-

Es wird verschiedene Themenräume geben © Karola Richter

-

Es wird verschiedene Themenräume geben © Karola Richter

-

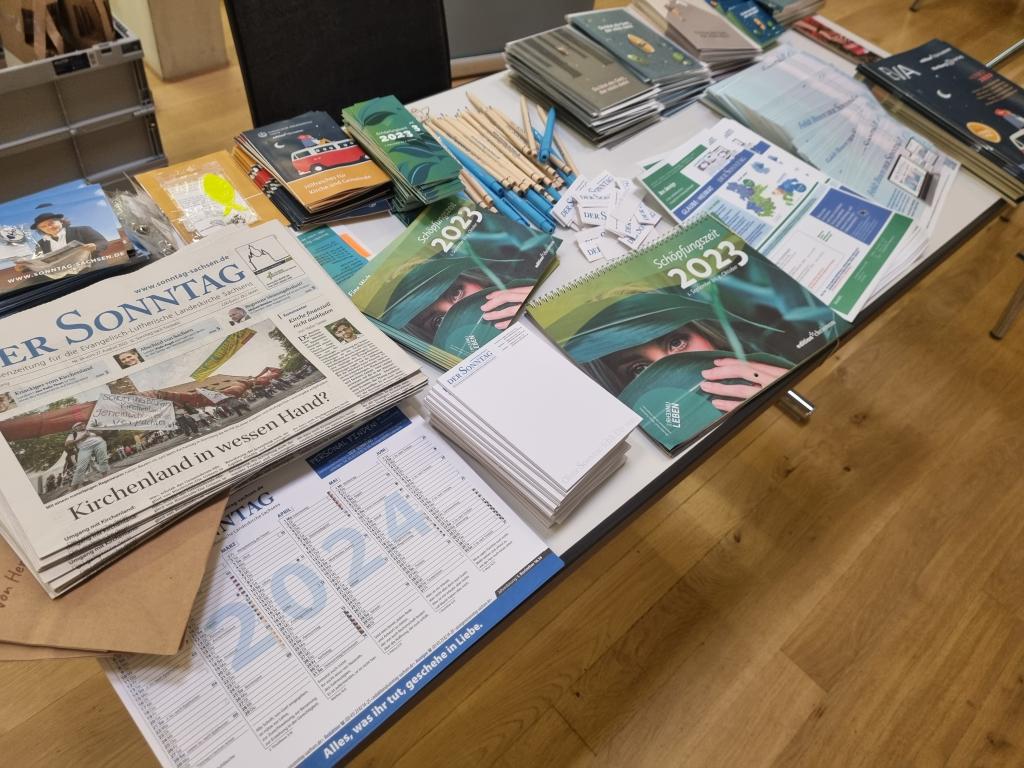

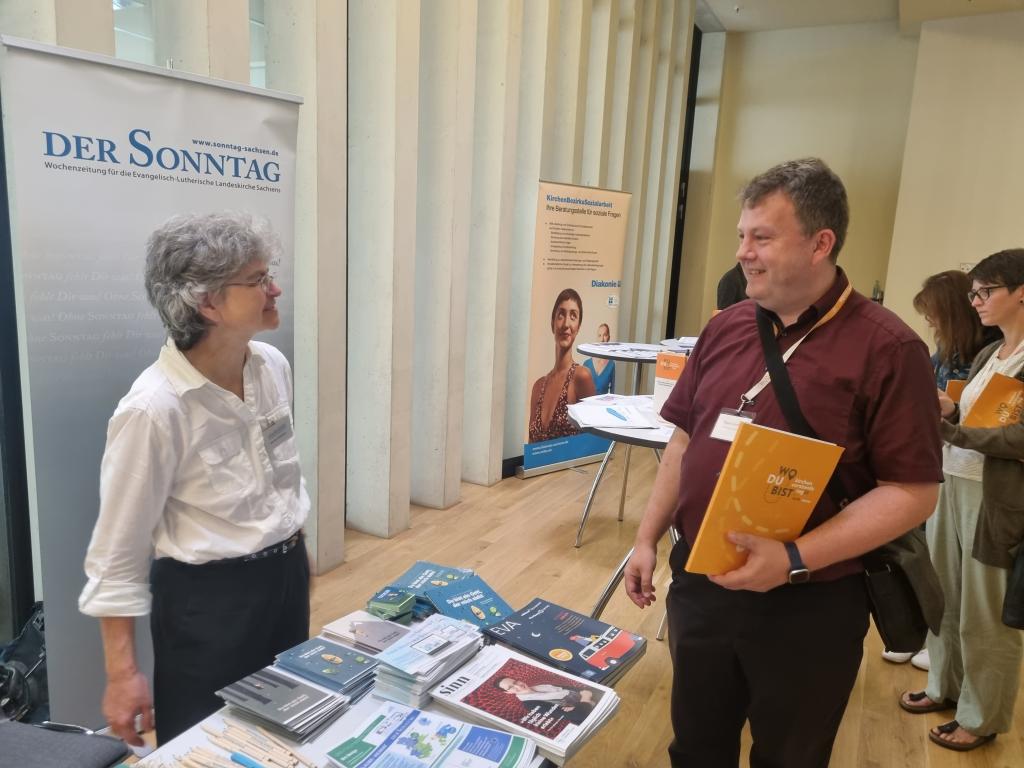

Auch der Sonntag ist vor Ort erhältlich und noch mehr https://www.sonntag-sachsen.de © Karola Richter

-

Die Halle füllt sich © Karola Richter

-

Präsident Vollbach eröffnet die Veranstaltung mit mutmachenden Worten, offen miteinander und mit den Mitarbeitern des Landeskirchenamtes ins Gespräch zu kommen. © Karola Richter

-

Präsident Vollbach eröffnet die Veranstaltung mit mutmachenden Worten, offen miteinander und mit den Mitarbeitern des Landeskirchenamtes ins Gespräch zu kommen. Unterstützt werden Referentinnen und Referenten durch Gebärdensprache. © Karola Richter

-

Zu Beginn sprechen Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher darüber, warum sie in ihrer Gemeinde diese Aufgabe machen und was sie sich wünschen. Hier Sabine Schulz aus Lauter-Bernsbach © Karola Richter

-

Zu Beginn sprechen Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher darüber, warum sie in ihrer Gemeinde diese Aufgabe machen und was sie sich wünschen. Hier Runa Sachadae aus der Christuskirchgemeinde Leipzig-Eutritzsch © Karola Richter

-

Bist du wo, Gott? Das fragt Bettina Westfeld in ihrer Begrüßung und ruft die Teilnehmer auf, heute Gottsucher zu sein. © Karola Richter

-

© Uwe Naumann

-

Kirchvorsteherin Barbara Kühn © Karola Richter

-

Mittendrin, wenn es schwierig wird, wenn ein Problem gelöst ist, wenn wir feiern. Gott ist immer da, sagt Landesbischof Tobias Bilz. Gottes Gegenwart alle Tage ist uns versprochen, das gibt er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf den Weg. Er bleibt bei uns, auch heute, wenn wir über das sprechen, was uns anstrengt, aber auch das, was uns trägt. © Karola Richter

-

Den Sonntag finden Sie zwischen Händelsaal und Buffet © Karola Richter

-

Gleich daneben informiert die Landeskirche © Karola Richter

-

In den Sälen wird zu verschiedenen Themen diskutiert und gearbeitet. Hier zum Beispiel im Themenworkshop zur Gottesdienstgestaltung. © Karola Richter

-

In den Sälen wird zu verschiedenen Themen diskutiert und gearbeitet – hier geht es um Leitungsamt im Ehrenamt, u.a. mit Bettina Westfeld © Karola Richter

-

In den Sälen wird zu verschiedenen Themen diskutiert und gearbeitet © Karola Richter

-

In den Sälen wird zu verschiedenen Themen diskutiert und gearbeitet © Karola Richter

-

In den Sälen wird zu verschiedenen Themen diskutiert und gearbeitet. Hier: Kirche, Kanzel, Staatskanzlei – Dialogfeld Kirche und Staat mit OLKR Christoph Seele. © Karola Richter

-

-

Kirchvorsteher Thomas Kowtsch aus dem Kirchenbezirk Dresden-Mitte am Sonntagsstand © Karola Richter m

-

Mittagspause © Karola Richter

-

Angeregte Gespräche prägten die Mittagspause und der tolle Blick in den Zoo Leipzig vervollständigt die gute Atmosphäre. Am Nachmittag wird weiter diskutiert und ausgetauscht. © Karola Richter

-

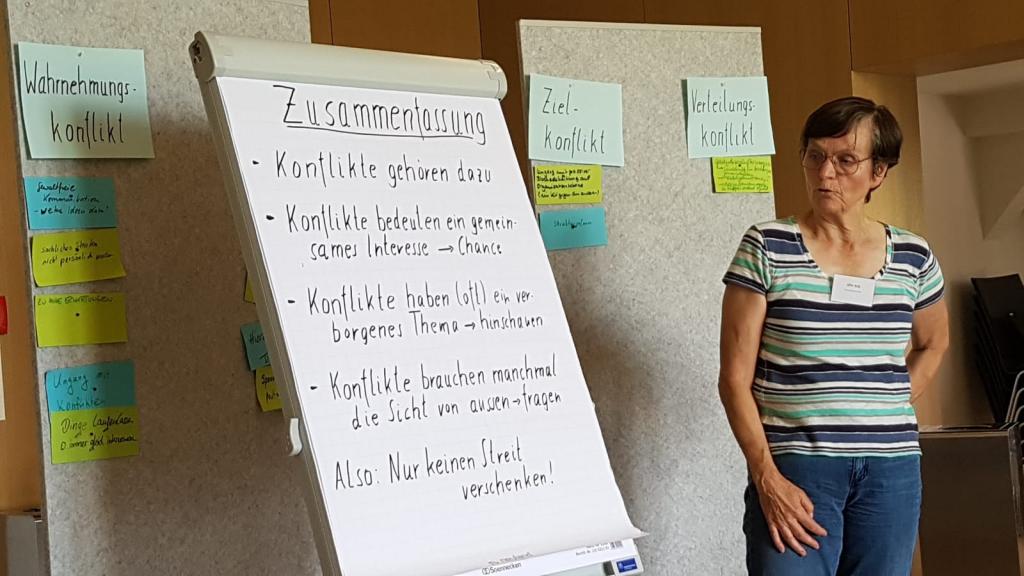

Gemeindeberaterin Silke Roß fasst die Ergebnisse im Workshop »Nur keinen Streit vermeiden« zusammen. © Uwe Naumann

-

Im Abschlussgottesdienst bauen Kirchvorsteher im großen Saal einen Altar auf. © Uwe Naumann

-

Im Abschlussgottesdienst bauen Kirchvorsteher im großen Saal einen Altar auf. © Uwe Naumann

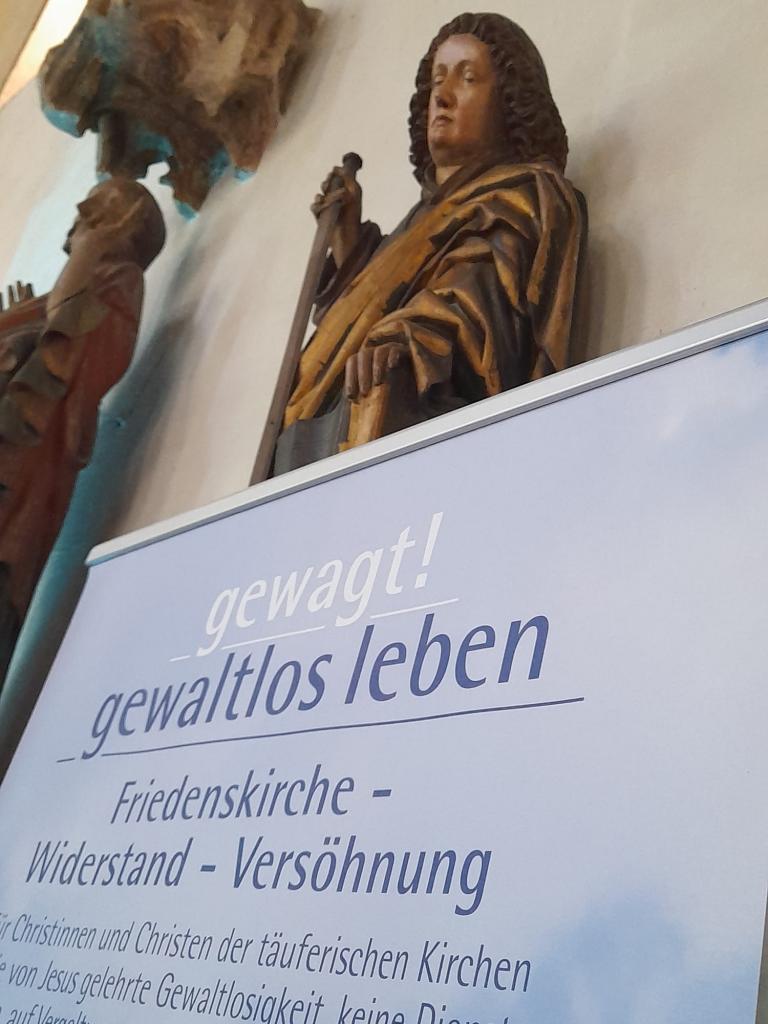

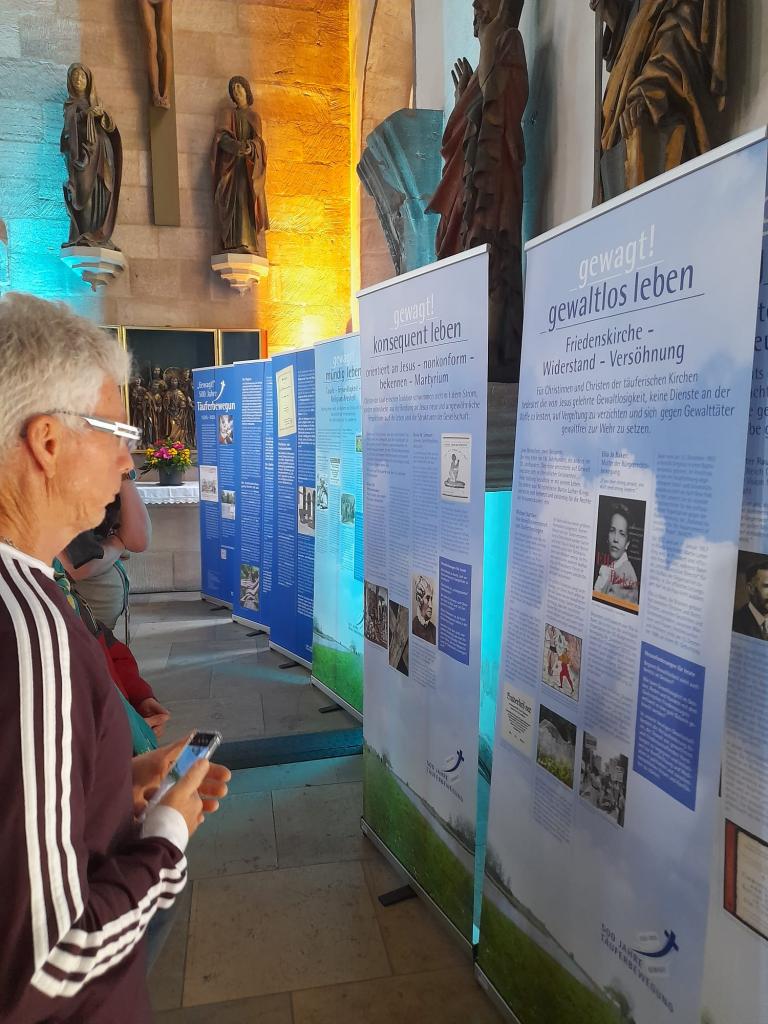

Impressionen vom Kirchentag in Nürnberg

-

Der Leitende Redakteur des Sonntag, Stefan Seidel, im Gespräch mit der aktuellen Miss Germany, Kira Geiss, auf dem Roten Sofa des EMVD. © Grothe

-

Der Leitende Redakteur des Sonntag, Stefan Seidel, im Gespräch mit der aktuellen Miss Germany, Kira Geiss © W. Hirsch

-

Auch das ist Kirchentag: Teilnehmer demonstrieren für Frieden. © Stefan Seidel

-

Auch das ist Kirchentag: Teilnehmer demonstrieren für Frieden. © Stefan Seidel

-

Auch das ist Kirchentag: Teilnehmer demonstrieren für Frieden. © Stefan Seidel

-

Auch das ist Kirchentag: Teilnehmer demonstrieren für Frieden. © Stefan Seidel

-

Auch das ist Kirchentag: Teilnehmer demonstrieren für Frieden. © Stefan Seidel

-

Auch das ist Kirchentag: Teilnehmer demonstrieren für Frieden. © Stefan Seidel

-

Auch das ist Kirchentag: Teilnehmer demonstrieren für Frieden. © Stefan Seidel

-

Podium zur Friedensethik mit Friedrich Kramer © Stefan Seidel

-

Podium zur Friedensethik mit Friedrich Kramer © Stefan Seidel

-

Auch am Kirchentagssamstag sind fast alle Veranstaltungen überfüllt. © Stefan Seidel

-

© Stefan Seidel

-

© Stefan Seidel

-

© Stefan Seidel

-

Um Christen und Friedensfragen geht es am Samstag in der St. Jakobkirche © Stefan Seidel

-

© Stefan Seidel

-

Unser Leitender Redakteur des SONNTAG Stefan Seidel (re.) sprach auf dem Roten Sofa des EMVD mit YouTouber und Yeetie Michael Sommer. © Grothe

-

Podium »Welchen Frieden wollen wir? Grenzverschiebungen in der Friedensethik«, mit Dr. Thomas de Maizière, Präsident 38. Deutscher Ev. Kirchentag (DEKT), Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter Ev. Kirche in Deutschland (EKD), Prof. Dr. Heike Springhart, Landesbischöfin, es moderiert Mirjam Meinhardt, Fernsehmoderatorin ZDF (mitte) © Stefan Seidel

-

© Stefan Seidel

-

Rotes Sofa: Interviewprogramm mit prominenten Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik, Kultur und Kirche des Evangelischen Medienverband in Deutschland (EMVD). Hier spricht Timo Lechner mit Stefanie Schardien, Pfarrerin, Sprecherin »Wort zum Sonntag«. Auch unser leitender Redakteur Stefan Seidel moderiert vor Ort mit. © Stefan Seidel

-

Größer Applaus bei der Vorstellung einer Kirchentags-Resolution, die die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens fordert. Darin wird auch gefordert, Protestformen des zivilen Ungehorsams nicht ungerechtfertigt zu kriminalisieren und dass die Kirchen Vorreiter beim Klimaschutz werden. Die Resolution wurde mit überwältigenden Mehrheit verabschiedet. © Stefan Seidel

-

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beim Podiumsgespräch »Verantwortung und Schuld in der Klimakrise« zum Kirchentag teil. © Stefan Seidel

-

Viele jugendliche Teilnehmer am Kirchentag in der Messehalle zum Podium mit RObert Habeck. © Stefan Seidel

-

Auf die Frage der »Anwälte des Publikums« danach, wer sich schuldig an der Klimakrise fühle, hoben sehr viele Personen im Publikum die Hand während des Podiumsgespräches mit Robert Habeck und der Letzten Generation. © Stefan Seidel.

-

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beim Podiumsgespräch »Verantwortung und Schuld in der Klimakrise« zum Kirchentag teil. © Stefan Seidel

-

Großes Publikum beim Podium zur Klimapolitik © Stefan Seidel

-

Harte Worte von Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzten Generation, auf dem Podium »Verantwortung und Schuld in der Klimakrise« auf dem Kirchentag. © Stefan Seidel

-

Harte Worte von Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzten Generation, auf dem Podium »Verantwortung und Schuld in der Klimakrise« auf dem Kirchentag. © Stefan Seidel

-

Leeres Podium vor dem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Stefan Seidel

-

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt an einem Podiumsgespräch zum Kirchentag teil. © Stefan Seidel

-

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt an einem Podiumsgespräch zum Kirchentag teil. © Stefan Seidel

-

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt an einem Podiumsgespräch zum Kirchentag teil. © Stefan Seidel

-

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt an einem Podiumsgespräch zum Kirchentag teil. © Stefan Seidel

-

Im Zentrum Schöpfungsverantwortung findet am Freitag das Podium »Verantwortung und Schuld in der Klimakrise« statt. © Stefan Seidel

-

Auch Schauspieler und Autor Samuel Koch nimmt am Kirchentag teil und hält eine Bibelarbeit. © Stefan Seidel

-

Andrang am Kirchenpresse-Stand © Stefan Seidel

-

Kirchentags-Besucher strömen zum Messegelände © Stefan Seidel

-

Viele Veranstaltungen rund ums Thema Klimaschutz sind überfüllt und viele Kirchentagsbesucher können nicht daran teilnehmen. © Stefan Seidel

-

Die Themen rund um Klimaschutz und Ziele der Agenda 2030 gehören zu den großen Themen in Nürnberg. © Stefan Seidel

-

© Karola Richter

-

Gut gefüllte Messehalle © Stefan Seidel

-

Heinrich Bedford-Strohm auf dem Kirchentag © Stefan Seidel

-

Den Sonntag finden Sie auf dem Messegelände Nürnberg gleich neben dem Roten Sofa © Stefan Seidel

-

In Saalfeld, dem letzten Halt vor Nürnberg, verteilen sich die Bläser auf alle 3 Wagen, denn nun folgt das Unterhaltungsprogramm. © Karola Richter

-

In Saalfeld, dem letzten Halt vor Nürnberg, verteilen sich die Bläser auf alle 3 Wagen, denn nun folgt das Unterhaltungsprogramm. © Karola Richter

-

Das Blech steht bereit für das Unterhaltungsprogramm auf dem letzten Streckenabschnitt. © Karola Richter

-

Unterwegs wird zwischen Saalfeld und Nürnberg gesungen © Karola Richter

-

Theologiestudentin Lena Setzer, die uns in der neuen Ausgabe auf der Titelseite ihre Wünsche an den Kirchentag mitteilt, ist ebenfalls im Sonderzug. © Karola Richter

-

Im Zug wird der druckfrische Sonntag gelesen, genau wie die anderen Zeitungen und Material der Sponsoren, wie der KD Bank. © Karola Richter

-

Heitere Stimmung und Austausch im Zug © Karola Richter

-

Druckfrisch liegen die Zeitungen aus © Karola Richter

-

Willkommen im Sonderzug © Karola Richter

-

Landesbischof Tobias Bilz versucht sich als Schaffner © Karola Richter

-

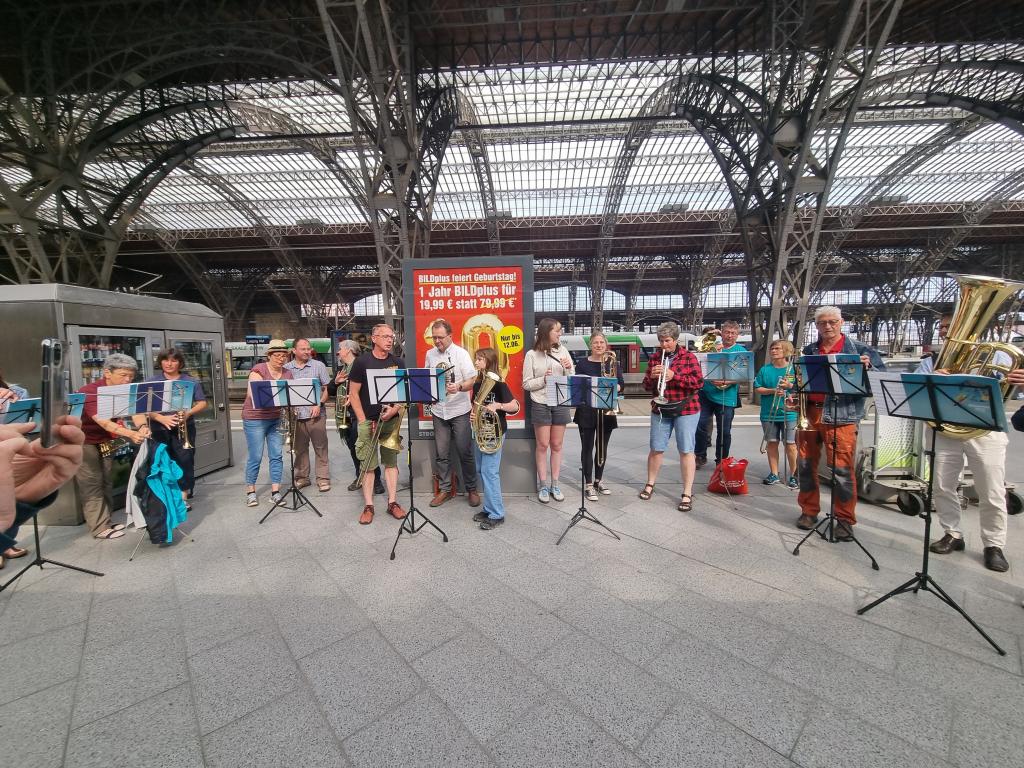

Posaunenchormusik am Bahnsteig vor Abfahrt in Leipzig © Karola Richter

-

Posaunenchormusik am Bahnsteig vor Abfahrt in Leipzig © Karola Richter

-

Posaunenchormusik am Bahnsteig vor Abfahrt in Leipzig © Karola Richter

-

Posaunenchormusik am Bahnsteig vor Abfahrt in Leipzig © Karola Richter

-

Landesbischof Tobias Bilz gibt dem MDR ein Interview © Karola Richter

-

Die Bahnhofsmission unterstützt mit Brezeln und Getränken © Karola Richter

-

Posaunenchormusik wird es am Bahnsteig vor Abfahrt in Leipzig geben © Karola Richter

-

Der Sonderzug fährt in Leipzig an Gleis 11 ein. Über den Lokführer Herrn Schurig können Sie in unserer aktuellen Ausgabe 23 lesen. © Karola Richter