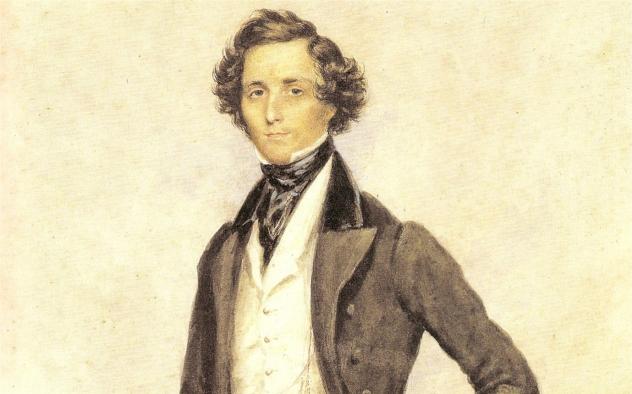

Vor 175 Jahren starb Felix Mendelssohn Bartholdy

Musiker und Europäer: Mendelssohn Bartholdy zählt zu den großen Künstlern des 19. Jahrhunderts. In Leipzig gründet er Deutschlands erste Musikhochschule. Er liebt England, zur Erholung fährt er in die Schweiz. Und er ist schon zu Lebzeiten ein Star.

Bereits als Kind hat er komponiert, als Neunjähriger trat er erstmals als Pianist auf. Als er 15 Jahre alt war, erschien seine erste Sinfonie: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847), Spross einer jüdischen Gelehrten- und Künstlerfamilie, galt als Wunderkind und ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte. In diesem Jahr sind ihm zahlreiche Aufführungen gewidmet. Grund dafür ist sein 175. Todestag am 4. November.

Als junger Komponist gelang ihm mit seiner – noch heute populären – Musik zum »Sommernachtstraum« der künstlerische Durchbruch. Sein kometenhafter Aufstieg erlebte einen ersten Höhepunkt kurz nach seinem 20. Geburtstag: Mendelssohn leitete 1829 die Aufführung der »Matthäuspassion« von Johann Sebastian Bach in Berlin und damit die erste dieses Werkes überhaupt nach fast 100 Jahren.

Der Musiker, Dirigent und Komponist war ein äußerst umtriebiger Mensch. »Zielstrebigkeit und Leidenschaft und eine Vehemenz, seine Vorhaben durchzusetzen, zeichneten ihn aus«, sagt der Direktor des Leipziger Mendelssohn-Hauses, Patrick Schmeing. Zudem reiste Mendelssohn viel und gern, war regelmäßig in den europäischen Musikzentren zu Gast.

1829 trat er eine fast dreijährige Bildungsreise nach London und Schottland an – unter anderem über Berlin, München, Wien, Venedig, Florenz und Rom. Auf dem Rückweg ging es auch durch die Schweiz und nach Paris. »Mendelssohn war sehr tolerant und weltoffen, ein Europäer im besten Sinn«, sagt Schmeing. Allein zehnmal reiste er nach Großbritannien. Das Land wurde zu seiner zweiten Heimat.

Geboren wurde Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 in Hamburg als Sohn einer wohlhabenden Familie, die zwei Jahre später nach Berlin zog. Er und seine drei Geschwister wurden christlich erzogen. Viele Jüdinnen und Juden traten im 19. Jahrhundert zum christlichen Glauben über, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Mendelssohn galt aufgrund seiner Biografie als Mittler zwischen den Religionen. Sein Großvater war der berühmte Philosoph der Aufklärung, Moses Mendelssohn.

Enkel Felix würde heute wohl als Workaholic gelten. Mehr als 700 Werke schuf Mendelssohn in nur drei Jahrzehnten, hinterließ Opern, Sinfonien und Konzerte, aber auch geistliche und weltliche Lieder. Viele der Kompositionen sind auf seinen Reisen durch Europa entstanden und von seinen Aufenthalten inspiriert. Unter Federführung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften wird derzeit eine Gesamtausgabe der Werke Mendelssohns erstellt. Sie soll Schmeing zufolge 2047 fertig sein. Dann jährt sich der Todestag zum 200. Mal.

Mendelssohn liebte, was er tat. »Seit einigen Wochen habe ich recht lebhaft wieder empfunden, welch himmlischer Beruf eigentlich die Kunst ist«, schrieb er in einem seiner zahlreichen Briefe. Nach Stationen in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt wurde er 1835 Kapellmeister am Leipziger Gewandhaus – mit erst 26 Jahren. Er führte den Dirigenten als Interpreten ein, schrieb damit ein Stück Musikgeschichte. Zuvor wurden Konzerte meist von einem Mitglied der Instrumentalensembles geleitet.

Der Vater von fünf Kindern war schon zu Lebzeiten ein Star. Robert Schumann (1810–1856) fand, er sei »der hellste Musiker, der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut«. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und sein Kreis hielten ihn schon als jungen Musiker für »einen zweiten Mozart in verbesserter Auflage«. Ein großer Fan war auch die englische Königin Victoria (1819–1901).

Der künstlerische Erfolg blieb Mendelssohn lebenslang treu. Er erlebte allerdings immer wieder Antisemitismus. Richard Wagner beschimpfte ihn wegen seiner jüdischen Herkunft und kritisierte seine Kompositionen. Im Nationalsozialismus verschwand das Mendelssohn-Denkmal vor dem Leipziger Gewandhaus. Seine Musik wurde verboten.

Mendelssohns unermüdliches Arbeiten hatte gesundheitliche Folgen: Trotz Erholungsreisen in die Schweiz litt er mit Anfang 30 zunehmend unter Ermüdung und Schwäche. 1843 kehrte er nach Leipzig zurück, gründete dort das Konservatorium als erste Musikhochschule Deutschlands. Doch die Nachricht des plötzlichen Todes seiner geliebten Schwester Fanny Hensel im Mai 1847 traf ihn so schwer, dass er sich davon nicht mehr erholte.

Mendelssohn überlebte sie nur um wenige Monate. Mit nur 38 Jahren starb er in Leipzig. Sein Sterbehaus ist zugleich der einzig erhaltene authentische Wohnort des Komponisten. Das heutige Mendelssohn-Haus wurde vor 25 Jahren auf Initiative des Dirigenten Kurt Masur (1927–2015) als Museum eingerichtet und damit vor dem Abriss bewahrt. Zum Jubiläum findet am 31. Oktober ein großes Festkonzert im Gewandhaus statt.

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna