Wer glauben will, muss fühlen

Geist und Wort werden hoch geschätzt in der Kirche – und der Körper? Der ist nur irgendwie dabei. Dabei kennt die Bibel keine Trennung in Leib und Seele. Gott selbst nimmt in Jesus einen Körper an.

Als das erste Lied erklingt, schwingen die Gottesdienstbesucher ihre Körper hin und her, drehen sich, tanzen. Die Männer und Frauen geben sich Gott in ihrer Freude ganz hin. Beim zweiten Lied, das von Verzweiflung handelt, vom Leiden, heben die Stimmen der Gemeindeglieder zu einem lauten, durchdringenden Klagen an. Das alles ist in einer lutherischen Gemeinde in Afrika nichts Ungewöhnliches.

Auch die Bibel erzählt Geschichten von Menschen, die ihrer Freude und ihrem Schmerz körperlich Ausdruck geben. Miriam zum Beispiel. Die Schwester Aarons dankt Gott für die Bewahrung beim Durchschreiten des Schilfmeeres mit einem Tanz (2. Mose 15).

Hiob setzt sich ebenfalls nicht still mit seinen Empfindungen auseinander. Nachdem er vom Tod seiner Söhne und Töchter erfuhr, zerreißt er seine Kleider, schärt sein Haar, fällt auf die Erde, verbeugt sich tief und spricht: »Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren« (Hiob 1).

Doch Gott ihren Dank und ihre Klage auf solch körperliche Weise entgegen zu bringen, ist Menschen in der westlichen Welt fremd. Dabei hat »aller religiöser Kult eine ganz starke körperliche Komponente«, so Christian Lehnert, Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Instituts in Leipzig. Schon das Loslaufen zum Gottesdienst und das Betreten des Kirchenraumes sei etwas Körperliches und »steht eigentlich für ein Sich-Aufmachen zu Gott. Für viele Menschen aber ist es zu etwas Profanem geworden«. Sich mit seinem Körper auf die Suche nach Gott zu begeben, war ursprünglich ein selbstverständlicher religiöser Akt. Heute wird er im Pilgern wiederentdeckt.

Im Gottesdienst selbst setzt sich die fehlende Bewegung fort. Während Afrikaner tanzen und orthodoxe Christen stehen, sitzen evangelische Christen in Deutschland die meiste Zeit. »Die normale körperliche Haltung des Gebetes aber«, so Lehnert, »ist das Stehen oder Knien. Der alttestamentliche Mensch hat beim Gebet sogar vor Gott gelegen.« Gegenwärtig wird dies nur noch in manchen Klöstern oder bei der Priesterweihe praktiziert. Verloren seien die alten Rituale jedoch nicht. »Sie sind alle in unserer Kultur enthalten, sie müssen nur wiederentdeckt werden.« Dafür allerdings fehle häufig das Bewusstsein, dass wir als Mensch als Ganzer vor Gott stehen und nicht lediglich durch unseren Geist mit ihm verbunden sind.

Die Bibel zerteilt den Menschen nicht in Leib und Seele. Erst die Philosophen der Spätantike prägten dieses Verständnis. Das Alte Testament versteht den Menschen als Einheit. Er hat nicht einen Leib, er ist Leib. Seine Körperlichkeit wird nicht losgelöst von seiner Person betrachtet. Schließlich schuf Gott den Menschen, indem er Erde und seinen Odem miteinander verband.

Paulus greift diese Tradition auf. So kann er sich die Auferstehung nur leiblich vorstellen. Er denkt sie nicht als eine Befreiung der Seele vom Körper.

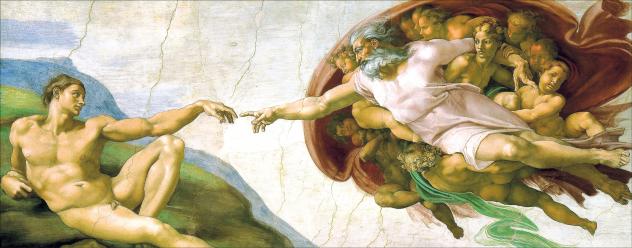

Gott selbst nimmt in Jesus einen menschlichen Leib an – der größte Beweis dafür, dass der Leib im Christentum von großer Bedeutung ist.

Unserer eigenen Leiblichkeit können wir uns nicht entziehen. Auch wenn wir uns im Gottesdienst wenig bewegen und uns auf das gesprochene Wort konzentrieren. Denn dies nehmen wir ebenfalls körperlich wahr, durch unsere Sinne. Christian Lehnert schlägt daher vor, »sich bewusst zu machen, dass man im Gottesdienst auch als Körper sitzt. Jede Körperhaltung ist auch eine geistige Haltung. Mit überschlagenen Beinen kann man nicht beten, davon bin ich überzeugt.«

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna

Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat

Zum Vergrößern hier klicken.

Weitere Impressionen finden Sie hier.