Wie soll ich dich empfangen?

Advent: Die Vorbereitungszeit auf Weihnachten ist geprägt von den Adventsliedern. Eines der bekanntesten ist »Wie soll ich dich empfangen?«. Paul Gerhardt schrieb es in großer Not. Es trägt die tiefe Erwartung des Kommens Christi in die Gegenwart des Gläubigen hinein – und verwandelt sie. Selig ist, wer das singen und glauben kann.

Das Lied handelt vom Advent, also von der Ankunft Christi. »Kommen« ist sein Grundwort: »Da bist du, mein Heil kommen.« – »Du kommst und machst mich los.« – »Er kommt mit Willen.« – »Er kommt, ein König.« – »Er kommt zum Weltgerichte.« »Seid unverzagt!«, sagt der Lieddichter. Die Hilfe ist schon »vor der Tür«. Wie soll man den empfangen, der kommt?

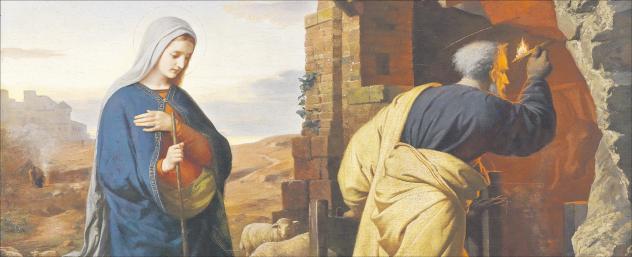

Zwei Bilder der rechten Erwartung enthält das Lied: Der Einzug Jesu in Jerusalem, wo die Menschen Palmen auf den Weg des Kommenden gestreut haben. Unsere Palmen soll das Herz sein, das selber zum Palmzweig wird: »Mein Herze soll dir grünen.« Unsere Palmen sollen die Psalmen sein, die wir dem Kommenden singen.

Das zweite Bild ist der Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen entnommen: Die Klugen erwarten den Bräutigam mit brennenden Fackeln. Da wir schwach sind, soll Jesus uns selbst die Fackel beisetzen.

Von drei Ankünften Christi ist im Lied geredet. Die erste ist seine historische Ankunft im Fleisch (Strophen 3 bis 5). Als uns das Reich des Friedens verloren war, »da bist du, mein Heil kommen«. Das »geliebte Lieben« hat ihn vom Himmelszelt in das Tal des Jammers getrieben. Die zweite Ankunft geschieht in unserer eigenen Gegenwart (Strophen 6 bis 8). Die Hilfe, die unser Herz labt und tröstet, »steht allhier«. Man kann ihn nicht herbeizwingen mit der eigenen Kraft. »Er kommt mit Willen« und unerzwungen. Die eigene Sündenschuld ist kein Schrecken mehr. »Er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil.« Die dritte Ankunft liegt in der Zukunft. »Er kommt zum Weltgerichte.« Und noch einmal als sehnsüchtiger Ruf am Ende: »Ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewgen Licht und Wonne in deinen Freudensaal!«

Die Sehnsucht nach der Ankunft des Heils teilt dieses Lied mit fast allen Adventsliedern, mit Martin Luthers »Nun komm, der Heiden Heiland!«, mit dem bewegenden »O Heiland, reiß die Himmel auf!« des Friedrich von Spee. Warum können wir die Lieder heute singen?

Mit guten Liedern wird nicht eine dogmatische Wahrheit ausgesprochen, sondern eine Grundbefindlichkeit des Menschen. Wir sind noch nicht, wo wir hingehören. »Fried und Freude« lachen noch nicht in unserem Leben, noch nicht genug und noch nicht für alle. Es gibt Zeiten der Fülle, wo wir ihr Lachen spüren. Es gibt bitterste Zeiten, in denen es nichts zu lachen gibt. Friede war kein blasses Wort im Munde Paul Gerhardts, er hat den Dreißigjährigen Krieg erlebt. Freude ersehnt, wer im Unglück steckt und wer es noch nicht aufgegeben hat, auf das Glück zu warten. Paul Gerhardt waren vier Kinder und seine Frau gestorben, und so verstand er etwas von Trauergeistern. Wo Menschen ihr eigenes Schicksal in die alten Texte und Lieder eintragen, da werden diese lebendig und singbar. Wo wir unser Glück und unser Unglück in Paul Gerhardts Lieder eintragen, da tragen sie unsere eigene Handschrift. Wir werden zu Koautoren dieser Gedichte. Sie bleiben uns nicht fremd, weil wir uns in ihnen erkennen.

Man verlernt die falschen Fragen: »Können wir gedanklich mit allem übereinstimmen?« Die Texte werden wie Brot, bei dem man nicht fragt, ob es genau nach unseren eigenen Rezepten gebacken ist. Man isst es, weil man Hunger hat.

Fulbert Steffensky (86) ist evangelischer Theologe und emeritierter Professor für Religionspädagogik. Soeben erschien von ihm das Buch »Fragmente der Hoffnung« (Radius-Verlag). Er lebt im schweizerischen Luzern.

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna