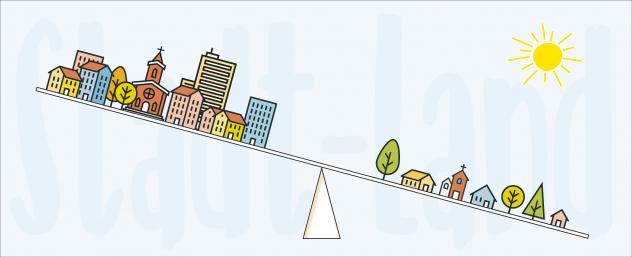

Stadt kontra Land?

Verteilungskrampf: Kirchgemeinden in Großstädten wachsen, auf dem Land schrumpfen sie – und alle fürchten weiße Flecken. Die Landeskirche muss Stellen gerecht verteilen.

Plötzlich reden alle übers Land. Nicht als Idyll – sondern als Raum, in dem Wahlen verloren werden. Gern mit dem unschönen Prädikat »abgehängt« versehen. Der AfD-Erfolg im September hat wachgerüttelt. Auch in der sächsischen Landeskirche. An diesem Wochenende sucht sie bei der sächsischen Landkirchenkonferenz in Meißen nach einer Zukunft für Christen in den Dörfern.

Dabei sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. Leipzig werde bis zum Jahr 2030 auf 609 000 Einwohner und Dresden auf 583 000 Einwohner wachsen, während der Rest des Freistaates schrumpfe, sagt das Landesamt für Statistik voraus. Auch die sächsische Landeskirche erwartet bereits bis 2025 in Leipzig eine kräftige Steigerung der Gemeindegliederzahlen, in den Dresdner Kirchenbezirken immerhin eine Stabilität – überall sonst jedoch ungebremsten Rückgang.

Weil die Decke der kirchlichen Finanzen aber knapper wird, ziehen nun Stadt- wie Landgemeinden in der Strukturreform um so heftiger an ihr. Alle fürchten weiße Flecken: das Land in Gestalt von großen Regionen ohne hauptamtliche Mitarbeiter – und die Großstädter in Gestalt vieler Kinder und Familien, die sie mangels Mitarbeiter wegschicken müssen.

Die Kirchenleitung versucht seit Jahren, allen gerecht zu werden. Zur letzten Strukturreform 2014 genehmigte sie kleinen Dorfgemeinden bereits ab 1000 Gemeindegliedern eine Pfarrstelle – Großstadtgemeinden erst mit 2000 Gemeindegliedern. Dafür erhielten die Gemeinden in den wachsenden Großstädten etwas mehr Stellenanteile für Gemeindepädagogen und Kirchenmusiker pro Pfarrstelle. Dieser Ausgleich wurde von der Kirchenleitung in ihrer Planung für die Stellenstruktur ab 2025 ohne Angabe von Gründen kassiert. Damit werden über neun volle Gemeindepädagogenstellen in Dresden und Leipzig trotz steigender Kinderzahlen bis dahin wegfallen müssen.

Doch ganz so einfach ist die Rechnung nicht zwischen Stadt und Land. Zwar ging die Zahl der Gemeindeglieder beispielsweise im Kirchenbezirk Annaberg in den letzten Jahren kontinuierlich zurück – doch die Kinderzahl in den Christenlehre-Stunden der Region wuchs leicht, zeigt der Annaberger Bezirkskatechet Klaus Mehlhorn. Der Grund: In Leipzig kamen laut einer Statistik von 2012 nur rund 41 Prozent aller evangelischen Kinder in eine Gemeindegruppe, im frommen Erzgebirge teils über 80 Prozent. In den meisten anderen ländlichen Regionen Sachsens sah es nicht viel schlechter aus.

Umgekehrt weiß der Leipziger Superintendent Martin Henker von Landpfarrern zu berichten, die nach ihrem Wechsel in die Großstadt staunen, dass die kürzeren Wege dort wegen Ampeln, Stau und Parkplatzsuche viel länger dauern als zwischen Dörfern. Und das bei viel mehr Gemeindegliedern. »Das Problem ist, dass sich in unserer Landeskirche niemand wagt zu sagen, dass das kirchliche Leben in der Großstadt ein Schwerpunkt unseres Handelns sein muss«, sagt Henker.

Das liegt auch an den Kräfteverhältnissen in der Landeskirche. Ein Viertel ihrer Mitglieder wohnt in Dresden und Leipzig. »Wir merken als großstädtische Synodale, dass es nicht so einfach ist, das Spezifische der Kirche in der Großstadt deutlich zu machen«, sagt die Vizepräsidentin der Landessynode, die Dresdnerin Bettina Westfeld.

»So, wie es jetzt geplant ist, kann es auf keinen Fall bleiben«, meint sie mit Blick auf die von der Kirchenleitung beschlossenen starken Kürzungen bei Gemeindepädagogen in Dresden und Leipzig. »Weil dann die Gemeindeglieder, die aus den Dörfern in die Städte strömen, keine Anknüpfungspunkte finden – das werden auch Landgemeinden nicht wollen.«

Impressionen vom Elbe-Tauffest

Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna